Wenn möglich, zu Hause oder beim Arbeitgeber. Das ist bequem und günstig. In Kombination mit einer Photovoltaikanlage ist es auch ökologisch besonders sinnvoll. Die Mehrzahl aller Ladevorgänge findet aktuell in diesem "privaten Raum" statt. Das private Laden wird auch dominant bleiben, allerdings prognostiziert die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur für 2030, dass rund 42 % der Ladevorgänge im öffentlichen Raum stattfinden werden - insofern sind attraktive Ladestandorte für das Zwischendurchladen unterwegs enorm wichtig.

Laden im Einfamilienhaus

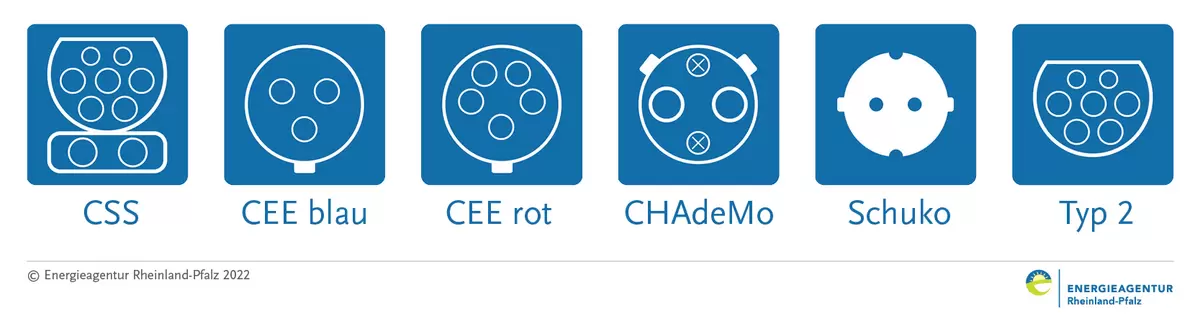

Grundsätzlich können Elektroautos an jeder Steckdose aufgeladen werden. Der Ladevorgang dauert an haushaltsüblichen Steckdosen jedoch sehr lange und die normale Hauselektrik ist für solch hohe Belastungen in der Regel nicht ausgelegt. Daher empfiehlt sich die Installation einer sogenannten Wallbox, einer wandhängenden Ladestation. Diese gibt es in Ausführungen von 1,4 bis 22 Kilowatt (kW), wobei meistens 11 kW angesetzt werden. Wallboxen erlauben zudem das Übernachtladen sowie das Überschussladen mit Strom aus Photovoltaik. Besonders komfortabel sind Wallboxen, die über ein fest montiertes Ladekabel verfügen. Auch mobile Ladestationen sind eine Option, um E-Autos zu betanken. Denn diese können mühelos an sämtlichen blauen und roten CEE-Steckdosen (wie in Garagen und im Außenbereich vorhanden) betrieben werden und bieten dieselben Lade- und Steuerungsmöglichkeiten wie Wallboxen. Aufgrund ihrer kompakten Bauweise können sie problemlos im Auto mitreisen. In beiden Varianten ist es sinnvoll, vorher zu klären wie viel Kapazität der Elektro-Hausanschluss noch bietet.

Ab einer gewissen Jahreslaufleistung kann der Abschluss eines speziellen Ladestromtarifes für zuhause sinnvoll sein. Hier gibt es verschiedene Tarifmodelle. Im Internet findet man Vergleiche zu den Tarifen, etwa bei Stiftung Warentest, Verivox und Check24.

Wer über eine PV-Anlage im Eigenheim verfügt, kann besonders günstig und ökologisch Strom für das E-Auto tanken. Je nach Nutzungsprofil kann ein zusätzlicher Batteriespeicher Sinn machen. Auch sollten sich Hausbesitzer über eine passende Ladestrategie Gedanken machen, um den Anteil an eigens erzeugtem PV-Strom zu erhöhen. Im Internet gibt es Solarstromrechner, die eine grobe Einschätzung über die Wirtschaftlichkeit der Kombination PV plus Elektrofahrzeug. abgeben. Auch ein kompetenter PV-Installateur wird seinem Angebot eine solche Wirtschaftlichkeitsberechnung beifügen. Weitere Informationen zum Thema "Elektroauto mit Solarstrom vom Dach laden" bietet die Verbraucherzentrale.

Laden im Mehrfamilienhaus oder im Unternehmen

In Mehrparteienhäusern oder in Unternehmen ist es besonders wichtig, vor der Installation von Ladepunkten zu prüfen, ob der bestehende Netzanschluss ausreicht oder ertüchtigt werden muss. Schließlich soll für alle Stromabnehmer im Gebäude genug Leistung zur Verfügung stehen. Ist eine Erweiterung des Anschlusses notwendig, kann es schnell sehr teuer werden. Daher ist alternativ oder ergänzend ein Last- und Lademanagementsystem sinnvoll, das die Ladeströme steuert und die maximal abgerufene Leistung somit niedrig hält. Dadurch laden nicht alle Fahrzeuge gleichzeitig (gleich viel), der sogenannte Gleichzeitigkeitsfaktor (GZF) sinkt. Zur Berechnung der benötigten Anschlussleistung werden die Anzahl der Stellplätze, die Ladeleistung der Fahrzeuge und der Gleichzeitigkeitsfaktor miteinander multipliziert. Bei Nutzung einer Photovoltaik und/oder eines Batteriespeichers ist ein Last- und Lademanagement zur optimalen Abstimmung des Systems ein Muss.

Beim Last- und Lademanagement gibt es verschiedene Varianten: statisch (vorherige Festlegung der Ladeleistung) oder dynamisch (flexible Anpassung der Ladeleistung an lokale Erzeugung, Strompreise, Verbrauch im Haus, Ladestand der Fahrzeuge). Für Mehrparteienhäuser bietet das dynamische Modell Vorteile - es ist jedoch auch mit höheren Investitionen verbunden.

Die Wallbox eines Mieters oder Eigentümers kann an den Stromzähler gekoppelt werden, der bereits der Wohnung zugeordnet ist. Ist dies aus technischen Gründen nicht machbar, muss ein neuer Zähler eigens für die Wallbox installiert werden. Wollen mehrere Mietparteien einen Ladepunkt installieren, lohnt sich ggf. die Beauftragung eines Dienstleisters, der sich für alle Interessierten um die Installation und Abrechnung und Fernüberwachung kümmert, um die Hausverwaltung nicht zu überlasten. Hier ist es auch sinnvoll, die Variante eines MID-zertifizierten Gemeinstromzählers gedanklich durchzuspielen, an den die Ladepunkte angeschlossen werden. Hierbei wird jedem Ladevorgang mittels Softwareidentifikation das richtige Fahrzeug zugeordnet. Auch das Teilen (Sharing) von Ladepunkten ist denkbar;

Für die Installation von Wallboxen in privaten Immobilien bietet der ADAC einen Leitfaden für Eigentümer und Mieter. Ebenfalls vertiefende Einblicke zu Ladeinfrastruktur in Mehrfamilienhäusern liefern der Leitfaden der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur und der Leitfaden der baden-württembergischen Klimaschutz- und Energieagentur KEA-BW.

Laden im Quartier

Für große Mietwohnungsanlagen ist der Ansatz des geteilten Ladens (Sharing) vielversprechend. Hier werden in einem engen Radius rund um die Wohnungen (idealerweise unter 250 Meter) auf Flächen der Wohnungsgesellschaften Ladepunkte errichtet, die nicht einzelnen Stellplätzen beziehungsweise Mietparteien zugeordnet sind. Stattdessen sind die Ladepunkte allen Mietparteien zugänglich. Die Anwohner und Anwohnerinnen können von attraktiven Preispaketen profitieren. Über Nacht sollten keine Blockiergebühren erhoben werden.

Laden unterwegs

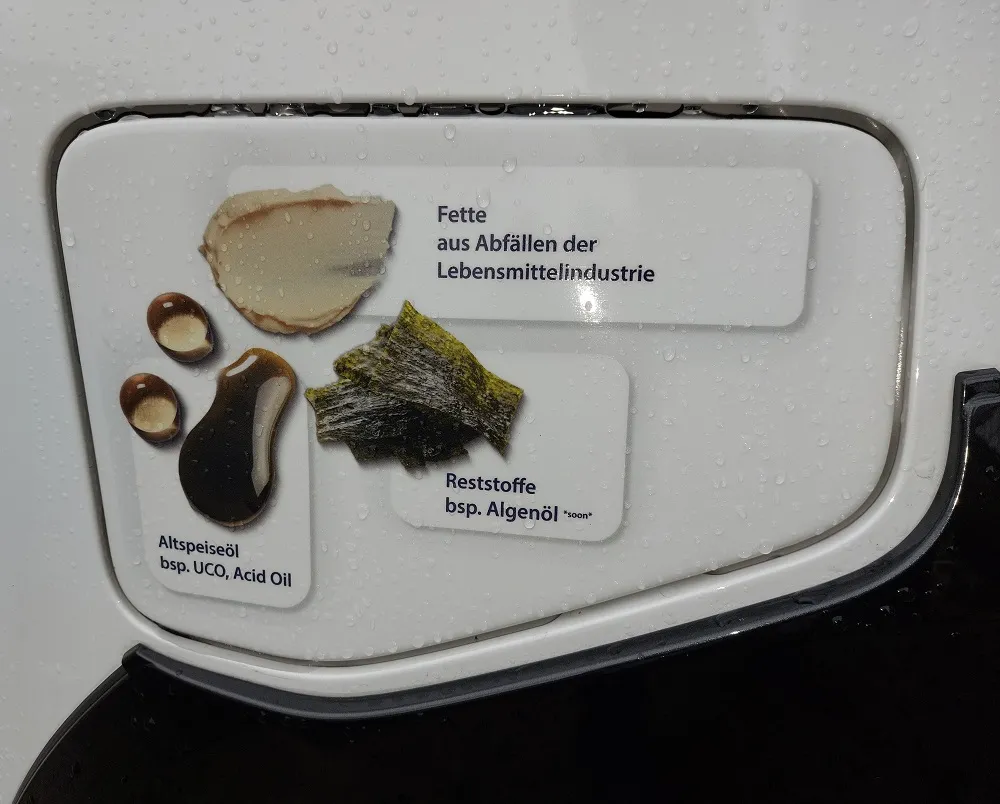

Bei Aufenthalten im öffentlichen Raum, sei es an Gaststätten, bei Behörden, beim Arzt oder am Supermarkt, kann das spontane Laden mit Leistungen zwischen 11 und 22 kW stattfinden - abhängig vom Ladegerät des Fahrzeugs. In manchen Kommunen können E-Autos (noch) kostenlos oder vergünstigt während des Ladevorgangs parken. An den Hauptverkehrsachsen wird mit 50 bis 350 kW an sogenannen Hyperchargern "schnellgeladen". Während das "Normalladen" Wechselstrom (AC) nutzt, funktioniert das Schnellladen mit Gleichstrom (DC). Inzwischen gibt es Apps, die einen Preisvergleich an öffentlichen Ladesäulen ermöglichen und so bei der Auswahl helfen.

Die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte in Deutschland und in Rheinland-Pfalz hat sich in den vergangenen Jahren enorm erhöht. Inzwischen gibt es Ladesäulen mit in der Regel zwei Ladepunkten an den meisten Autobahnraststätten und in vielen Innenstädten. Die technischen Mindestanforderungen, die Zugänglichkeit und die Bezahlmöglichkeiten an öffentlichen Ladesäulen sind gesetzlich geregelt und auch für Laien immer leichter zu verstehen. Weiter unten auf dieser Website finden Sie Hinweise zum Bezahlen an öffentlichen Ladestationen.

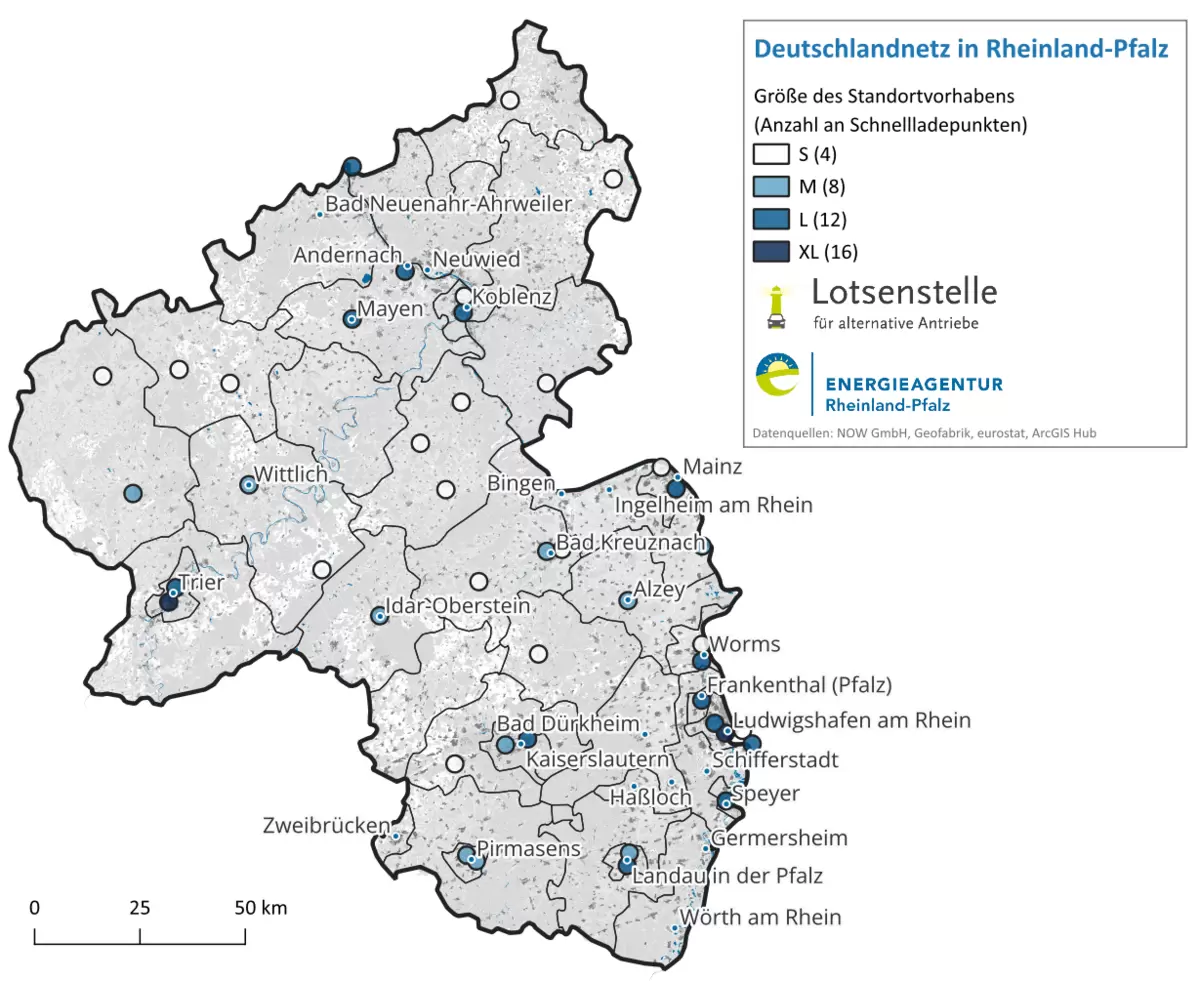

Die Ladeinfrastruktur entlang von Autobahnen und in Ballungsräumen wird durch das vom Bund geförderte "Deutschlandnetz" sowie die europäische "Verordnung über den Aufbau von Infrastrukturen für alternative Kraftstoffe" (AFIR) einen enormen Schub erfahren.

Verzeichnis von Ladesäulen bei GoingElectric

Standorte von Ladesäulen in Rheinland-Pfalz auf dem Mobilitätsatlas

Schließen