Wärmewende in der Industriestadt Ludwigshafen

Bis 2045 muss Ludwigshafen klimaneutral sein. Die 176.000-Einwohner-Stadt liegt am Oberrheingraben und ist geprägt durch die BASF SE, deren Unternehmensgelände mit rund 10 Quadratkilometern Fläche das größte zusammenhängende Chemieareal der Welt bildet. Das stellt den Klimaschutz vor Herausforderungen, bietet aber auch Chancen, die die Stadt nutzen möchte.

Die Stadtverwaltung arbeitet schon seit Jahren aktiv auf das Ziel der Klimaneutralität hin, beispielsweise indem sie verstärkt in Photovoltaik-Anlagen auf eigenen Gebäuden investiert, den Fuhrpark umstellt und bei Neubauten auf eine nachhaltige Bauweise achtet. Ein weiteres wichtiges Thema, das die Stabsstelle Klimaschutz federführend initiiert hat: die Wärmewende.

Kommunale Wärmeplanung

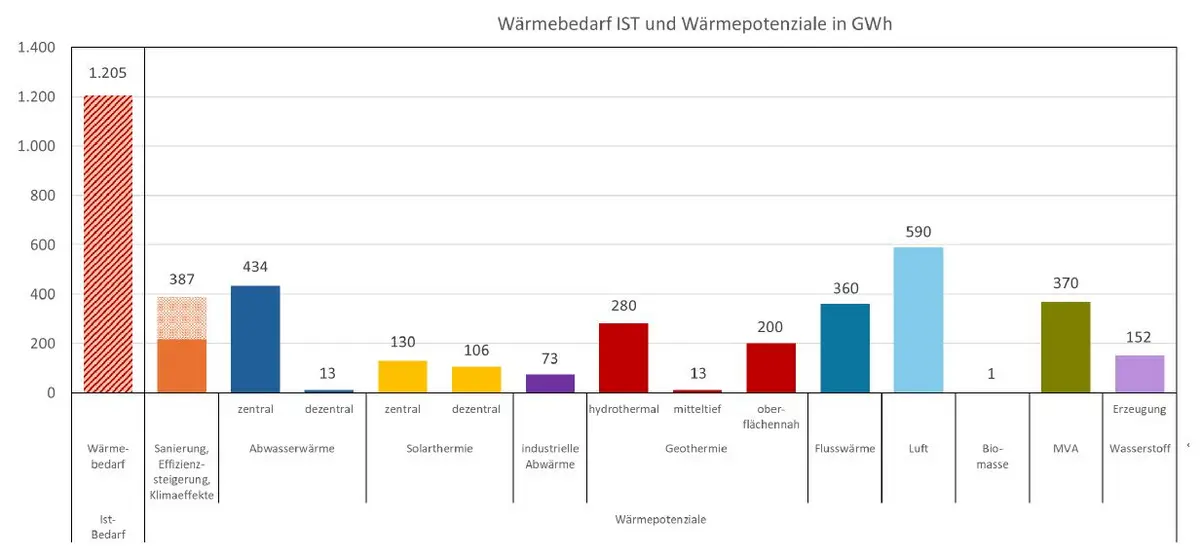

Bereits Ende 2023 hat die Stabsstelle Klimaschutz mit der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans begonnen. Dieser Plan soll aufzeigen, wie Ludwigshafen zukünftig klimaneutral mit Wärme versorgt werden kann. Dabei arbeitet die Stadt eng mit ihrer Tochtergesellschaft, den Technischen Werken Ludwigshafen (TWL), zusammen.

Das Fernwärmenetz in Ludwigshafen wird durch Müllverbrennung, Abwärme und Biogas gespeist. Schon jetzt liegt der Fernwärmeanteil mit 27 Prozent deutlich über dem Bundesdurchschnitt (15 Prozent), künftig soll das Netz noch erweitert werden. Bis 2045 plant TWL, damit die Hälfte der Haushalte im Stadtgebiet mit klimafreundlicher Ab-, Erd- und Umweltwärme zu versorgen. Auch Optionen wie beispielsweise kalte Nahwärme werden aktuell untersucht.

Tiefe Geothermie

Die geographische Lage im Oberrheingraben bietet Ludwigshafen ideale Voraussetzungen für die Nutzung tiefer hydrothermaler Geothermie, die zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung beitragen könnte.

Im November 2024 unterzeichneten die BASF SE, TWL und die Stadtwerke Frankenthal eine Absichtserklärung mit dem Unternehmen Vulcan, um diese nachhaltige Wärmequelle zu erschließen.

Parallel dazu plant Vulcan die Gewinnung von Lithium aus dem Untergrund, das für die Batterieherstellung, beispielsweise für Elektroautos, verwendet wird. Der Ludwigshafener Stadtrat hatte Mitte Januar seismische Untersuchungen zur Erkundung von Erdwärme und Lithium genehmigt, diese fanden Ende Februar statt.

Wärme aus Abwasser

Zusätzlich prüfen die TWL in Zusammenarbeit mit dem Chemieunternehmen BASF und den Stadtwerken Frankenthal die Machbarkeit einer Großwärmepumpe an der BASF-Kläranlage. Mit rund 300.000 Kubikmetern Ausfluss pro Tag handelt es sich um eine der größten Kläranlagen Europas. Das Abwasser stammt aus der Stadt Ludwigshafen, Teilen der Vorderpfalz und zum größten Teil aus dem BASF-Werk. Daher liegt die Ausgangstemperatur auch im Winter bei durchschnittlich circa 23 Grad. Zum Vergleich: Bei einer kommunalen Kläranlage sind es im Winter rund 10 Grad, in einem Fluss wie dem Rhein nur etwa 5 Grad. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung dieser Quelle, da weniger Strom für Wärmepumpen benötigt wird, um die Temperatur für das Fernwärmenetz anzuheben.

Damit bietet die Situation als Industriestadt neben den Herausforderungen auch einmalige Chancen, um die Klimaziele der Stadt zu verwirklichen.